.png)

日帰り 下肢静脈瘤手術

血管外科医による

日帰り手術

8000例以上の

治療実績

痛みが少ない

治療

保険適用

下肢静脈瘤治療

駅から歩いて

徒歩4分に立地

下肢静脈瘤の専門クリニック

日帰り下肢静脈瘤手術

治療実績 8,000症例以上

※対象期間2000年〜2024年6月

足がだるい

足が疲れやすい

足がむくむ

よくこむら返りを起こす

足の血管がボコボコしている

人の血管には、心臓から酸素を豊富に含んだ血液を各内臓に送るための「動脈」と、各臓器で酸素が消費された血液を再び心臓に戻すための「静脈」という2種類の血管があります。

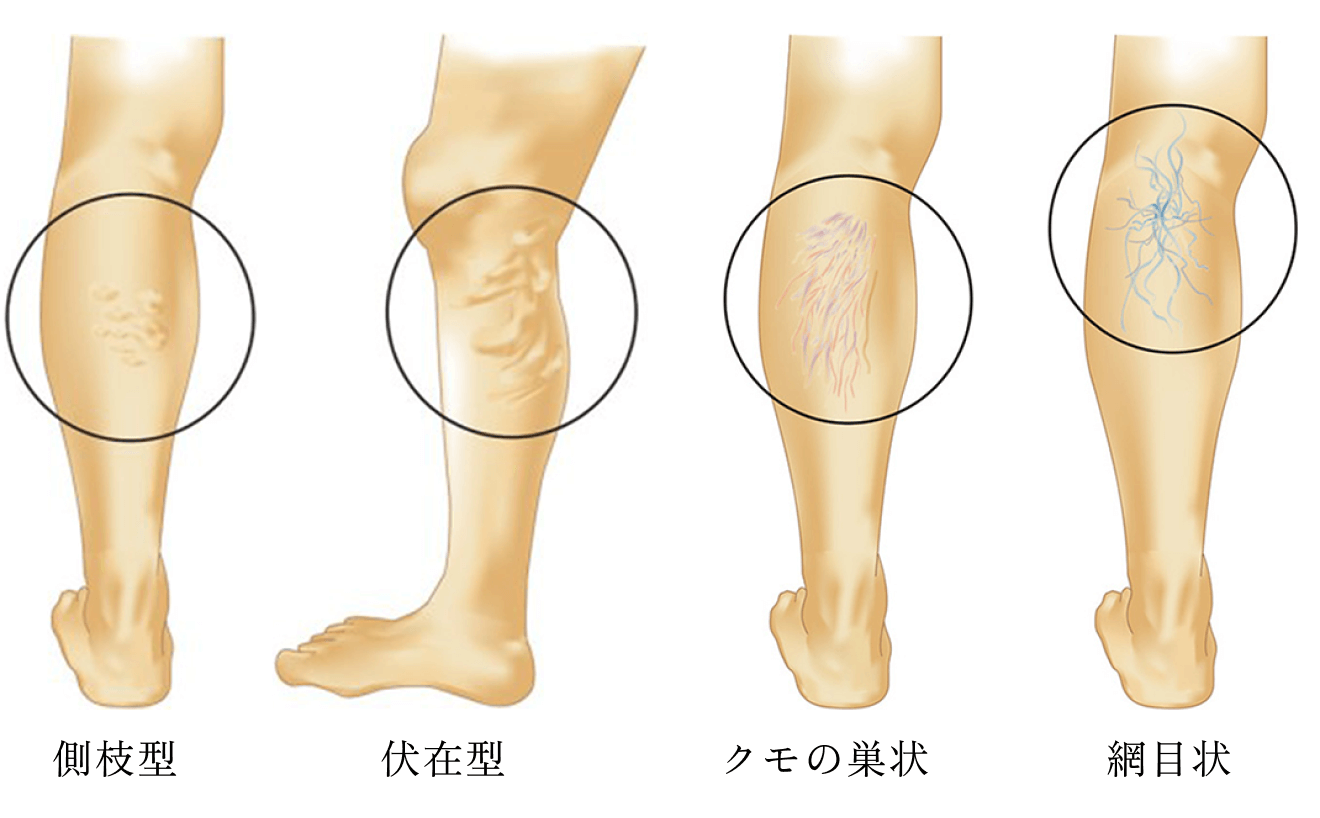

「下肢静脈瘤」とは、この血管の中でも静脈、特に足の「静脈」に生じる病気で、見た目がボコボコとしていたり、細い血管が透けて見えていたり、また、見た目以外にも足のだるさやむくみ、こむら返りといった様々の症状が出てくる病気です。

欧米諸国では、約20~50%の割合で下肢静脈瘤が見られるとの報告があり、日本でも年齢が上がるにつれて、下肢静脈瘤の割合は増えていくとされています。

一般的には、女性に多いとされている病気ですが、立ち仕事などに従事されている方々では、性別に関係なく多く見られるものです。 下肢静脈瘤は、命の危険を伴う病ではありませんが、放置した場合は悪化することが多く、適切な診断と、その状況に応じた様々な治療が必要とされます。

下肢静脈瘤になりやすい人

%20(1).png)

下肢静脈瘤は良性疾患なので、治療しなくても

命に関わることはありません。

下肢静脈瘤は

自然治癒することは

ほとんどありません!

下肢静脈瘤は、良性疾患であり、命の危険や足の切断の危険などはまず生じない病気です。

しかし元通りの綺麗な足を取り戻すのであれば、

できるだけ早期に適切な治療を受けていただくことが大切です。

下肢静脈瘤の治療は 血管外科医におまかせ!!

血管外科医が、下肢静脈瘤を的確に診断し、個々の症例に最適な治療を提供します。専門的な知識と技術で、根本的な改善を目指します。

下肢静脈瘤にはさまざまな治療法があります。当院では、硬化療法やレーザー治療など、幅広い治療を提供し、患者様の症状に最も適した方法を選択します。

詳細な診断を行い、安全で効果的な治療計画を立てることで、安心して治療を受けていただけます。治療の過程でリスクを最小限に抑え、安心して治療を受けていただけるよう配慮しています。

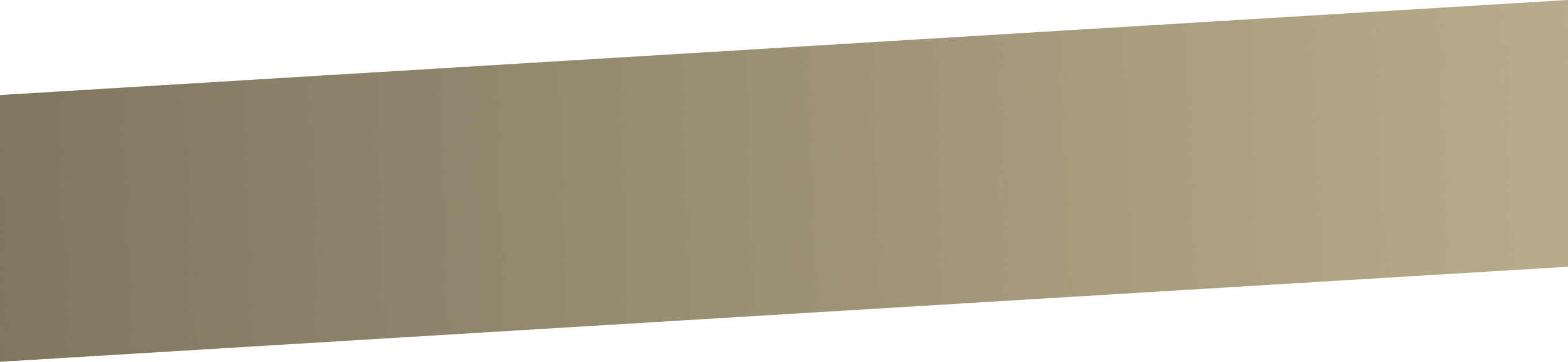

大学卒業後は、関東エリアを中心として心臓血管外科医として治療経験を積み、前任地では下肢静脈瘤の治療の専門としてこれまでに8,000例以上の治療実績を持ちます。

2020年にさかえ血管外科・循環器クリニックを開業し、「人生を楽しむための下肢静脈瘤治療」をテーマに下肢静脈瘤治療を中心に日帰り外科治療を行なっています。

当クリニックでは、血管外科的なアプローチから下肢静脈瘤を適切に診断し、治療経験と知識を駆使し、また、患者様の生活環境や職業なども十分に検討しながら、患者様のニーズに合った下肢静脈瘤の管理方法を提供いたします。

01

当院では、血管外科医が下肢静脈瘤の手術をすべて担当し、日帰りで実施しています。

血管外科医による手術により、患者さんにとって負担が少なく、安心して治療を受けていただくことができます。

手術後はその日のうちにご帰宅いただけるため、通院の手間も最小限に抑えられます。

02

当院の院長は8000例以上の下肢静脈瘤治療を行っており、豊富な経験と実績があります。

多くの症例に対応してきた結果、さまざまな症状に対する最適な治療法を提案し、安心して治療を受けていただけます。

豊富な実績に基づき、患者様の症状に合わせた最適な治療を提供します。

03

治療中の痛みを最小限に抑えるため、局所麻酔を使用しています。

痛みに対する配慮を徹底しており、治療後も快適に過ごせるよう努めています。手術中の不快感を軽減し、術後の回復もスムーズに行えるよう配慮しています。

04

当院での治療は保険適用が可能で、治療費の負担を軽減しています。

保険適用により、経済的な負担が少なく、安心して治療を受けることができます。

治療内容についてもご説明し、費用に関する不安を解消するよう努めています。

05

名古屋市栄駅から徒歩4分の便利な立地に位置しており、アクセスも非常に良好です。

駅近くに位置しているため、通院の際に移動の負担を軽減でき、忙しい方でも通いやすくなっております。

.png)

Contact

当院では、下肢静脈瘤を専門とした日帰り外科治療を行っています。

血管のお悩みをお持ちの方は、愛知県名古屋市「栄駅」から徒歩4分の

「さかえ血管外科・循環器クリニック」まで、お気軽にご相談ください。

FLOW

まずは電話もしくはWebからご予約をお願いいたします。

LINEによる無料相談も受け付けております。

診察は、午後の時間帯に行います。

肉眼的所見と自覚症状を確認し、下肢静脈瘤の疑いがあるかどうかを判断します。

下肢超音波検査を行い、下肢静脈瘤の有無を確認します。検査時間は10~15分ほどです。

検査に伴う苦痛は全くありません。

検査終了後、その所見を踏まえて詳しく病状説明を行います。

診断の結果、治療が必要な下肢静脈瘤と判断された場合、より安全に治療を行うため、術前の採血検査等を行います。

下肢静脈瘤は決して手遅れになる疾患ではないので、患者様の都合をしっかりと検討し、治療日を決定します。

当クリニックでは、最短で初診日から2日後に治療が可能です。

治療予定時間の30~40分ほど前にご来院いただいて治療前に説明を行い、その後お着替えを行っていただきます。

準備が整いましたら治療室に移動し、治療開始となります。

休憩室にて10分ほど休憩していただき、異常のないことを確認して、ご会計、ご帰宅となります。治療終了後は弾性ストッキングを着用します(※接着剤による血管内治療では不要です)。

全ての工程を含めても、クリニック滞在時間は1.5~2時間ほどです。

当クリニックでは、治療後3日以内に最初の診察を行い、大きな異常がなければ、次回の診察は1ヶ月後、6ヶ月後になります。

治療から6ヶ月を過ぎた患者様も、必要と判断した場合は定期的な経過観察受診をしていただきます。

治療後の最初の2週間は術後合併症予防のため、起床時から就寝時まで弾性ストッキングを着用していただきます(接着剤による血管内治療を除く)。

FEE

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |

|---|---|---|---|

| 初診時 (診察+超音波検査) |

約950円 | 約1900円 | 約2800円 |

| 短期滞在手術基本料1 | 約1360円 | 約2720円 | 約4080円 |

| 硬化療法(片足の場合) | 約2000円 | 約4000円 | 約6000円 |

| 血管内焼却術(片足の場合) | 約12000円 | 約24000円 | 約35000円 |

| 血管塞栓却術(片足の場合) | 約15000円 | 約30000円 | 約45000円 |

| 高位結紮(片足の場合) | 約3500円 | 約6800円 | 約10500円 |

| 創傷処理(片足の場合) | 約1600円〜約2700円 | 約3100円〜約5500円 | 約4600円〜約8000円 |

当院では、現金のほか、クレジットカードでの支払いも可能です。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療費の負担が重くならないように、医療機関および薬局の窓口で支払う医療費が1ヶ月の上限を超えた場合に、後から超えた分を払い戻しを受けられる制度です。上限額は年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことによって自己負担額を軽減させることができます。

限度額適用認定証

高額療養費制度が一端は建て替えをするのに対して、あらかじめ申請して交付された限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示していただくことで、会計時のお支払いを自己負担限度額までにすることができます。高額療養費制度を利用した場合も、限度額適用認定証を提示した場合でも、最終的に患者様が支払う金額は同じになります。

.png)

Contact

当院では、下肢静脈瘤を専門とした日帰り外科治療を行っています。

血管のお悩みをお持ちの方は、愛知県名古屋市「栄駅」から徒歩4分の

「さかえ血管外科・循環器クリニック」まで、お気軽にご相談ください。

FAQ